SuchtMagazin 1/02: 34-42

Präventionstheorie

Das

weite Feld von Prävention und Gesundheitsförderung

Die

etablierte Begrifflichkeit erschwert es, einen ordnenden Überblick über

die grosse Menge an Faktoren zu gewinnen, die für Prävention und

Martin Hafen

Martin Hafen, Sozialarbeiter HFS und Soziologe lic. phil. I. Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Soziale Arbeit Luzern, Institut WDF, Fachbereich Prävention und leitender Redaktor des SuchtMagazins, Ramsteinerstr. 20, 4059 Basel, Tel. 061/312 49 00, Fax. –02, email: martin.hafen@balcab.ch.

In der letzten Folge[i] dieser Rubrik wurde angedeutet, wie gross die Vielfalt an Massnahmen ist, die mit Begriffen wie „Prävention“, „Gesundheitsförderung“ und „Prophylaxe“ umschrieben werden. Prä-ventive, zuvor-kommende Interventionsversuche werden im Rechtssystem, im Medizinsystem und im System der Sozialen Hilfe eingesetzt und unterscheiden sich vorerst einmal darin, ob sie kommunikativ oder physisch (Impfungen etc.) erfolgen. Die kommunikative Prävention wurde als Beratungskommunikation[ii] charakterisiert, und es wurde aufgezeigt, dass die Formen dieser Beratung sich durch eine beeindruckende Vielgestaltigkeit auszeichnen: von der Plakatkampagne über den Theaterabend bis hin zu mehrjährigen Projekten.

Unschärfen

und Widersprüche bei der gängigen Begrifflichkeit

Im

Rahmen der schnellen Popularisierung von präventiven und gesundheitsfördernden

Massnahmen seit den 70er-Jahren[iii]

etablierte sich eine Begrifflichkeit, die breite Verwendung gefunden hat.

Da jedoch Prävention und

In

diesem Beitrag wird es darum gehen, die gebräuchliche Begriffskette ‚

Primär-,

Sekundär- und Tertiärprävention

Als sich die Suchtprävention in den 70er-Jahren zu institutionalisieren begann, brauchte man Begriffe, mit denen man das präventive Handeln beschreiben und klassifizieren konnte. Fündig wurde man vornehmlich in der Medizin, woher auch die Begriffskette ‚Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention’ stammt. Eingeführt wurde sie durch den Psychiater Caplan[vii], der damit vorbeugende Massnahmen in Bezug auf psychische Krankheiten hinsichtlich des Interventionszeitpunktes ordnete. Von Primärprävention ist nach dieser Klassifizierung die Rede, wenn die zu verhindernde Krankheit noch nicht aufgetreten ist und Anstrengungen dahin gehend unternommen werden, dass dies so bleibt; Sekundärprävention wird gemacht, wenn die Krankheit ansatzweise aufgetreten ist und eine Chronifizierung dieser Anzeichen, resp. das Ausbrechen der Krankheit verhindert werden soll, und von Tertiärprävention spricht Caplan, wenn die Krankheit voll ausgebrochen ist und verhindert werden soll, dass sich durch sie Folgeprobleme ergeben.

In der Suchtprävention hatte es der Begriff der Tertiärprävention am schwersten, sich nachhaltig durchzusetzen; ab Mitte der 80er-Jahre wurde er immer konsequenter durch die Begriffe „Überlebenshilfe“ und „Schadensverminderung“ ersetzt – Begriffe, die deutlicher zum Ausdruck bringen, dass das Problem bereits massiv aufgetreten ist, und anderen Problemen vorgebeugt werden soll. Dem Begriff „Sekundärprävention“ wurden (und werden) in der Suchtprävention vor allem zwei Interventionsbereiche zugeordnet: die Prävention für Risikogruppen und die Früherfassung. Beim ersten Bereich handelt es sich um präventive Massnahmen, die sich explizit an eine Zielgruppe richten, welche besonders gefährdet ist, die zu verhindernden Verhaltensweisen oder Zustände zu entwickeln; beim zweiten geht es darum, in sozialen Systemen Strukturen zu entwickeln, welche sicherstellen, dass Anzeichen für das zu verhindernde Problem früher erkannt und die entsprechenden Massnahmen in die Wege geleitet werden.

Die

analytische Trennung von Prävention und Behandlung

Der

Begriff „Tertiärprävention“ wirft eine erste Frage auf, die für die

angestrebte Neuordnung der Begrifflichkeit von Bedeutung ist: Wie kann die

Prävention von der Behandlung unterschieden werden? Wenn man

Wenn

man nun eine klare analytische Trennung von Prävention und Behandlung

anstrebt, ist man gezwungen, Parameter (Bestimmungsgrössen) festzulegen,

anhand derer man Prävention von Behandlung trennen kann. Der Parameter,

der die deutlichste Trennung ermöglicht, ist für uns das (Nicht-)Vorhanden-Sein

des zu verhindernden Problems. In andern Worten: In der Folge werden alle

Massnahmen als „Prävention“ (oder

Bestehende

und noch nicht bestehende Probleme

Diese Differenz von bestehenden und zukünftigen Problemen, die beide gegenwärtige Ziele von Interventionsversuchen sind, wird damit zur tragenden Differenz von Behandlung und Prävention.[ix] Diese Trennung von Prävention und Behandlung macht insofern Sinn, als sie die grundsätzlich verschiedene Ausgangslage der beiden Disziplinen unterstreicht. Anders als eine Ärztin oder ein Organisationsberater sieht sich der Präventionsfachmensch nicht mit Individuen oder Organisationen konfrontiert, die ein bestimmtes Problem haben, sondern mit solchen, bei denen dieses Problem verhindert werden soll. Das heisst, dass er sich nicht auf eine Problemgeschichte beziehen kann und auch nicht in der Lage ist, einen expliziten Bezug zwischen der beratenen Personen und dem zu verhindernden Problem auszumachen. An einem Beispiel: Eine Psychologin die einen alkoholabhängigen Patienten vor sich hat, berät ganz anders als ein Präventionsfachmensch, der verhindern soll, dass Jugendliche Drogen konsumieren oder gewalttätig werden.

Die Prävention sieht sich zudem mit der paradox anmutenden Situation konfrontiert, dass zu verhindernden Probleme (noch) nicht bestehen und trotzdem präsent sind: einerseits im öffentlichen Bewusstsein, das durch die Massenmedien laufend mit neuen Problemlagen versorgt wird, denen mit präventiven Massnahmen vorgebeugt werden soll; andererseits in der individuellen Geschichte von Organisationen, die mit Hilfe der Prävention verhindern wollen, dass sich aufgetretene und behandelte Probleme erneut oder verstärkt manifestieren.

Die

Sekundärprävention

Bis hierhin haben wir – mit dem (Nicht-)Vorhanden-Sein von Problemen – eine klare Grenze zwischen Prävention und Behandlung gezogen und die Tertiärprävention als problembehandelnd eingestuft, obwohl sie, wie jede Behandlung, auch präventive Aspekte umfasst. Wenn nun in der Folge die Differenz von Primär- und Sekundärprävention untersucht werden soll, dann geschieht dies in erster Linie aus zwei Gründen: Erstens ist es schwer nachvollziehbar, dass unter dem Begriff der Sekundärprävention lediglich zwei Massnahmenbereiche – nämlich die Prävention mit Risikogruppen und die Früherfassung –zusammengefasst werden, während das riesige übrige Spektrum von präventiven/gesundheitsfördernden Massnahmen unter „Primärprävention“ subsumiert wird; zweitens fällt auf, dass die Unterscheidung von Primärprävention und Sekundärprävention zur Beschreibung der praktischen Massnahmen nur bedingt tauglich ist. Sieht man sich die Präventionsprogramme an, die durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) unterstützt werden, so zeigt sich, dass mit „Sekundärprävention“ betitelte Programme wie „Fil rouge – Prävention in Kinder- und Jugendheimen“ oder „supra-f – Suchtpräventions-Forschungsprogramm für gefährdete Kinder und Jugendliche“ in der Praxis zu einem massgeblichen Teil Massnahmen durchführen, die eindeutig der Primärprävention zuzuordnen sind. Bei den genannten Programmen ist dieser Widerspruch dadurch begründet, dass sie sich an Risikogruppen richten (Aspekt der Sekundärprävention), die einzelnen Aktivitäten jedoch nicht von jenen der Primärprävention zu unterscheiden sind.[x]

Auf der Basis dieser Beobachtung lässt sich die These aufstellen, dass es Sekundärprävention ohne primärpräventive Massnahmen gar nicht gibt und dass die Ausrichtung auf Risikogruppen und die Früherfassung zwei Aspekte von Prävention neben zahlreichen andern Aspekten sind. Daraus wiederum kann man schliessen, dass der Begriff „Sekundärprävention“ – zumindest so wie er in der nicht-medizinischen Prävention verwendet wird – mehr Verwirrung als Klärung bringt und demnach zu Gunsten eines umfassenden Präventionsbegriffes aufgeben werden kann, der den Risikogruppen- und den Früherfassungsaspekt beinhaltet.

Früherfassung

als Schnittstelle von Prävention und Behandlung

In Bezug auf die Differenz von Prävention und Behandlung sind die beiden sekundärpräventive Aspekte „Ausrichtung auf Risikogruppen“ und „Früherfassung“ nicht ganz identisch zuzuordnen. Bei den präventiven Massnahmen, die sich an Risikogruppen richten, ist das zu verhindernde Problem (z.B. Drogenkonsum) noch nicht aufgetreten; die Mitglieder der anvisierten Gruppe (z.B. Kinder und Jugendliche, die in einem Heim aufgewachsen sind) haben lediglich eine höhere statistische Wahrscheinlichkeit, die zu verhindernde Problematik zu entwickeln als eine Vergleichsgruppe (in diesem Fall: Kinder und Jugendliche, die zu Hause aufwachsen)[xi].

Bei der Früherfassung hingegen stehen Anzeichen für das zu verhindernde Problem oder gar ansatzweise Manifestationen von problematisierten Verhaltensweisen oder Zuständen im Zentrum des Interesses. Ein Früherfassungsprojekt im Sozialbereich versucht demnach, in einem sozialen System wie einer Schule Strukturen anzuregen, welche die Chance erhöhen, dass die Beobachtung von solchen Anzeichen (z.B. innerhalb des Lehrkörpers) ausgetauscht und die notwendigen Schritte – etwa ein Gespräch mit der Familie oder die Vermittlung eines Termins bei einer Jugendberatungsstelle – eingeleitet werden. Damit bildet die Früherfassung eine Schnittstelle zwischen der Prävention und der Behandlung, und es ist – angesichts der wenigen Früherfassungsprojekte in der Schweiz – nicht erstaunlich, dass gerade auf der Behandlungsseite (z.B. durch die Alkoholberatungsstellen) immer wieder beklagt wird, dass die Alkoholkranken viel zu spät zu Ihnen kommen.[xii] Das wiederum heisst, dass Früherfassungsprojekte durchaus auch von der Behandlungsseite oder von Prävention und Behandlung gemeinsam konzipiert und durchgeführt werden könnten.

Die

Etablierung der Gesundheitsförderung

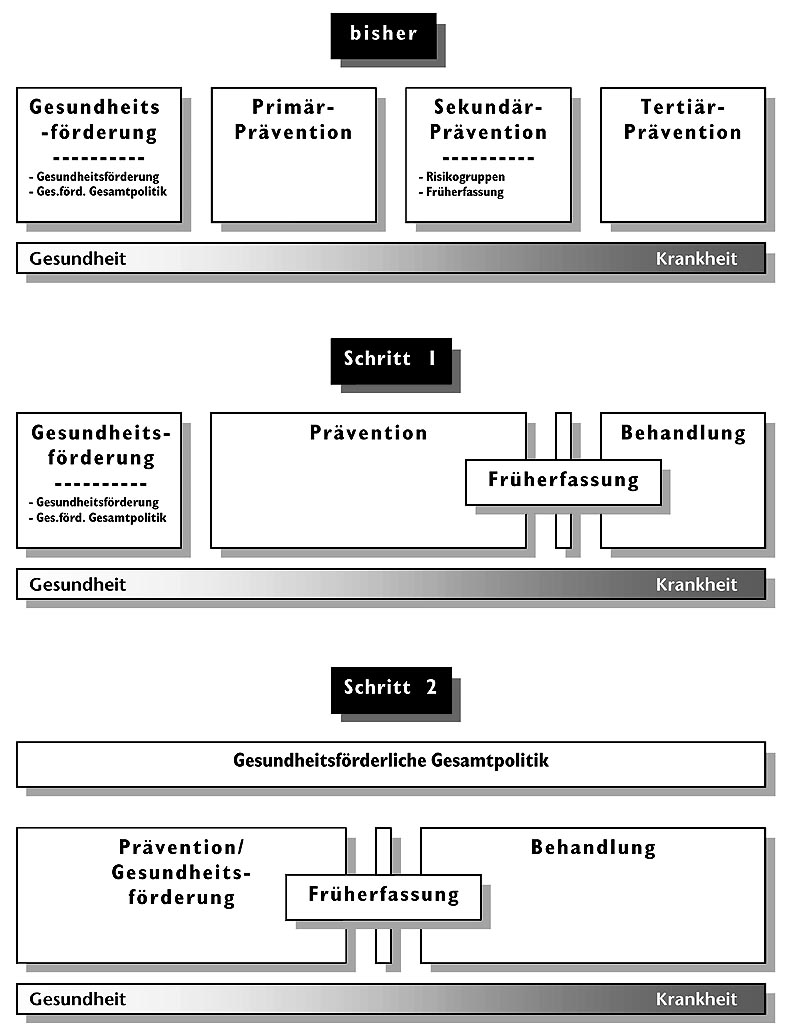

Wir haben nun in einem ersten Schritt (siehe Graphik 1) die Begriffskette ‚Primärprävention – Sekundärprävention – Tertiärprävention’ aufgelöst. Dabei wurde die Tertiärprävention der Behandlung und der Sekundärpräventionsaspekt „Risikogruppen-Ausrichtung“ der Prävention zugeordnet, während die Früherfassung als Schnittstelle zwischen diesen beiden Bereichen definiert wurde. In einem zweiten Schritt geht es nun darum, das Verhältnis der Begriffe „Gesundheitsförderung“ und „Prävention“ zu klären.

Wie

an anderer Stelle[xiii] ausführlich aufgezeigt,

etablierte sich die

Graphik 1: Begrifflichkeit der Prävention

Die

Trennung der beiden Ebenen der

Aus

der Ottawa-Charta wird zumindest auf den ersten Blick nicht ersichtlich,

dass die Massnahmen zur Realisierung einer healthy public policy sich

grundsätzlich von den Bemühungen unterscheiden, die das Verhalten des

Individuums und die gesundheitsförderliche Gestaltung seiner Lebenswelt

im Visier hat. Dabei ist es – um ein Beispiel zu nehmen – etwas grundsätzlich

anderes, auf der politischen Ebene eine grundsätzliche Reformulierung der

Lehrpläne zu erreichen, als die Abgrenzungsfähigkeiten von Jugendlichen

zu fördern oder in einer Schule ein Partizipationsmodell einzuführen.

Wenn man die

Will

man analysieren, was

Die WHO ist in der Wahl ihrer Begrifflichkeit insofern differenzierter, als sie den Begriff „health promotion“ ausschliesslich zur Bezeichnung des Ganzen verwendet. Nachteilig bei der WHO-Terminologie ist, dass sie keinen einheitlichen Begriff für die nicht-politischen Massnahmen zur Verfügung stellt, sondern lediglich die verschiedenen Ziele dieser Massnahmen aufzählt: das Schaffen einer gesundheitsfördernden Lebenswelt, die Förderung von gesundheitsbegünstigenden Gemeinschaftsaktivitäten und die Unterstützung bei der Entwicklung von persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen.

Gesundheitsförderung

und Prävention als Perspektiven

Bei

unseren Bemühungen um begriffliche Klarheit stehen wir also vor der

Situation, dass der Begriff der

Was

bleibt, ist ein Unterschied in der Perspektive, der die Massnahmen

untergeordnet sind. Die

Die

Schwierigkeit, „Gesundheit“ zu definieren

Die Schwierigkeit, Gesundheitsförderung analytisch deutlich von Prävention abzugrenzen liegt in der semiotischen Struktur des Gesundheitsbegriffes, der gar nicht positiv definiert werden kann, sondern nur negativ: über die Abwesenheit von Krankheit, Unwohlsein, sozialen Problemlagen etc.[xvii]

Die WHO bemüht sich in ihrer Definition von 1948[xviii] zwar, Gesundheit „nicht nur als Abwesenheit von Krankheit oder Behinderung“ zu verstehen, sondern auch als „Zustand vollständigen physischen, sozialen und mentalen Wohlbefindens“ und als Ressource, welche den Menschen ein „individuell, sozial und ökonomisch produktives Leben“ ermögliche. Diese Definition hat aber eine starke politische Komponente – sie soll dabei helfen, Gesundheit als allgemein anerkanntes Menschenrecht durchzusetzen; zur Klärung der Frage, was unter Gesundheit gemeinhin verstanden wird, trägt die Definition jedoch wenig Neues bei. Gesundheit sei eine Ressource – klar, aber durch was zeichnet sich diese Ressource aus, als durch die Abwesenheit von Krankheit? Die nach der WHO nahe liegende Anwort lautet: durch einen Zustand vollständigen physischen, sozialen und mentalen Wohlbefindens. Und wie ist dieses umfassende Wohlbefinden zu erreichen? Eine Antwort: Indem sämtliche Faktoren behoben (oder verhindert!) werden, welche dem Wohlbefinden abträglich sind. Eine andere Antwort: Indem das Individuum lernt, diese Faktoren nicht mehr als störend wahrzunehmen.

Der Versuch, den Gesundheitsbegriff an die individuelle Wahrnehmung (Wohlbefinden) zu binden, ist insofern nachvollziehbar, als es Menschen immer wieder gelingt, unter Umständen gesund zu bleiben, die andere Menschen unweigerlich krank machen oder krank machen würden, wenn sie sich diesen Bedingungen ausgesetzt sähen. Diese Perspektive erlaubt, nach den Ressourcen zu fragen, welche Menschen gesund halten[xix], sie verleitet aber auch dazu, die Faktoren auszublenden, welche die durchschnittliche Gesundheit der Menschen verschlechtern.

Gerade die umfassenden Bemühungen der WHO im Bereich der „gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik“ dokumentieren, dass es nicht nur darum gehen kann, die individuellen Ressourcen zu stärken, sondern dass auch bei den gesundheitsgefährdenden Faktoren angesetzt werden muss. Und schliesslich ist die in der Gesundheitsförderung weit verbreitete „setting-orientierte Gesundheitsförderung“ (das Pendant der so genannten Verhältnisprävention) immer daran interessiert, die sozialen Systeme, in denen sich die Menschen bewegen, so zu verbessern, dass sie die Gesundheit weniger schädigen resp. sie fördern.

Synonyme Verwendung der Begriffe „Prävention“ und „Gesundheitsförderung“

Will

man ein Fazit aus diesen Überlegungen ziehen, so besteht dieses darin,

dass es die „reine“ Gesundheitsförderung genau so wenig gibt wie

Gesundheit ohne Krankheit. Für unser Thema (immer noch: die Klärung der

Begrifflichkeit) heisst das, dass die in den Begriffen „Prävention“

und „Gesundheitsförderung“ enthaltenen Perspektiven und damit die

Differenzen zwischen den beiden Disziplinen nicht so eindeutig sind, wie

gerne angenommen wird: Risiken und Chancen, Stärken und Schwächen,

Gesundheit und Krankheit – das sind sich wechselseitig bedingende

Begriffspaare, die immer die Mitbeobachtung der andern Seite erfordern.

Mit dem zweiten Schritt in unserer Reformulierung der Begrifflichkeit (siehe Graphik 1) spalten wir zum einen den Bereich der „gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik“ vom Begriff „Gesundheitsförderung“ ab – nicht zuletzt weil sich diese Ebene nicht nur auf die Prävention, sondern auch auf die Behandlung erstreckt; zum andern verwenden wir die Begriffe „Prävention“ und „Gesundheitsförderung“ insofern synonym, als wir darunter beratende Massnahmen verstehen, welche – je nach Perspektive – die Verhinderung von Problemen und damit die Förderung der Gesundheit von Individuen zum Ziel haben, wobei diese Massnahmen von der Methodik gesehen entweder beim Individuum direkt oder bei den sozialen Systemen in seiner Umwelt ansetzen.

Die Entscheidung, die beiden Begriffe synonym zu verwenden, ist pragmatisch und nicht inhaltlich bedingt: Sie stützt sich auf die oben angeführte Feststellung, dass sich der Begriff der Gesundheitsförderung (anders als bei der WHO-Definition) in der Schweiz für einen ganz spezifischen Bereich der umfassenden health promotion durchgesetzt hat. Inhaltlich gesehen scheint sich der Begriff „Prävention“ besser zur Beschreibung zur Diskussion stehenden Massnahmen zu eignen – nicht nur weil mit „Gesundheitsförderung“ gleichzeitig das Ganze und ein Teil bezeichnet wird, sondern auch weil sich die Massnahmen und Organisationen im Bereich Prävention/Gesundheitsförderung nur so umfassend etablieren konnten, weil die Gesellschaft (und darin insbesondere die Politik) ganz bestimmte Probleme verhindert und nicht generell die schwierig zu definierende Gesundheit gefördert wissen wollen.[xx]

Behandelnde

Aspekte von Prävention/Gesundheitsförderung

Weiter oben war die Rede davon, dass es unmöglich ist, Prävention und Behandlung vollständig zu trennen. Dies wurde dadurch begründet, dass Gesundheit und Krankheit keine absoluten Grössen sind, sondern ein Kontinuum darstellen. Aus der Vorstellung von Gesundheit und Krankheit als Kontinuum lässt sich schliessen, dass jede Behandlung präventive und jede Prävention behandelnde Aspekte beinhaltet.

Dass das Herausschneiden eines Basistumors im Hinblick auf die Ausbreitung einer Krebserkrankung präventiv wirkt, ist einfach nachzuvollziehen; wo aber liegen die behandelnden Aspekte von Prävention/Gesundheitsförderung? Oder anders gefragt: Welche Probleme behandelt die Prävention, wenn die Probleme doch noch gar nicht manifest geworden sind? Die Antwort lautet: Prävention/Gesundheitsförderung definieren Zwischenprobleme, die sie behandeln können (siehe Kasten). Was „Problem“ ist und was „Ursache/Zwischenproblem“[xxi] hängt von der Definition des jeweiligen Beobachters ab. „Mobbing“ kann ein Problem sein, das über die Behandlung der Zwischenprobleme „unklare Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen“, „schlechtes Betriebsklima“ etc. verhindert werden kann; es kann in Hinsicht auf das zu verhindernde Problem „Selbstmord“ aber auch ein Zwischenproblem sein, das im Rahmen eines Projektes zur Suizidprävention angegangen wird.

Die Definition von Zwischenproblemen – ein Beispiel

Stellen wir uns vor, eine Schule will ein Projekt durchführen, welches die nach ihrer Beobachtung zunehmende Gewalt eindämmen soll, die SchülerInnen (und darunter insbesondere die Mädchen) im Pausenhof und auf dem Nachhauseweg zu erleiden haben. Eine Gruppe von Wiederholungstätern wurde im Vorfeld des Projektes durch die Polizei der Jugendanwaltschaft zugeführt, welche erzieherische Massnahmen (Arbeitsleistungen) gekoppelt mit einer ambulanten Beratung verfügte. Weitere Täter erhielten eine Verwarnung, verbunden mit Meldung an die Eltern und der Androhung einer Verzeigung bei der Polizei im Wiederholungsfall. Das manifeste Problem wurde also behandelt, und das Gewaltpräventionsprojekt soll nun dazu beitragen, dass sich solche Fälle von übermässiger Gewalt nicht wiederholen.

Die Projektverantwortlichen machen zusammen mit der Schulleitung, ausgewählten Lehrkräften und einer Vertreterin der Schulbehörde eine Situationsanalyse, in deren Rahmen einerseits das Auftreten von Gewalt zu erfassen versucht wird und andererseits nach Gründen für die Zunahme von Bedrohungen und physischen Gewaltakten gesucht wird. In Bezug auf das Auftreten zeigt sich, dass sich Mädchen zwar deutlich mehr Bedrohungen und physischer Gewalt von Jungen ausgesetzt sehen als umgekehrt; andererseits wird aber auch deutlich, dass verbale, psychische Übergriffe von Mädchen auf Jungen (Runtermachen, Blossstellen) viel häufiger sind als von Jungen auf Mädchen. Zudem wird eine geschlechtsunabhängige Tendenz von Gewalt von Älteren gegen Jüngere und ein überprozentualer Anteil an AusländerInnen bei der Täterschaft festgestellt. Auf der Ebene der Ursachen wird eine ganze Reihe von Punkten aufgelistet, die für die Gewalt ausschlaggebend sein könnten. Einige davon sind:

das mangelnde Rollen(selbst)bewusstsein beider Geschlechter

- die fehlende Akzeptanz von SchülerInnen mit anderer Nationalität

- mangelnde Artikulationsfähigkeit bei den Jungen

- mangelnde Durchsetzungs-/Abgrenzungsfähigkeit bei den Mädchen

- ein Schulhof, der ausser einem Basketballkorb keine Betätigungsmöglichkeiten bietet und nur über wenige Nischen zum Sich-Zurückziehen verfügt

- nur eine einzige überdachte Fläche (vor dem Eingang), wo sich die SchülerInnen zurückziehen können, wenn es regnet

- keine Trennung des Schulhofes zum Hof der angrenzenden Grundschule

-

keine Pausenaufsicht

Mit dieser Erarbeitung von möglichen Ursachen für die zunehmende Gewalt an der Schule formuliert die Projektgruppe also eine Reihe von (Zwischen-)Problemen, die im Rahmen des Präventionsprojektes behandelt werden sollen. Das eigentliche Problem (die Gewalt) rückt in den Hintergrund, und zur Behandlung der Zwischenprobleme werden eine Reihe von Massnahmen verfügt: auf struktureller Ebene die Umgestaltung des Schulhofes (Erschaffung von Pallisaden-Nischen mit Bänken, ein grosses Zeltdach gegen Regen und Sonne, ein riesiger quergelegter Baum zum Sitzen und Klettern), die Abgrenzung der Schulhöfe der beiden Schulhäuser, die Einrichtung eines gemeinsamen Spiel-/Sporttages von Grund- und Realschule mit gemischten Teams, „Kulturwochen“ mit Anlässen zum Kennenlernen der Heimatländer ausländischer SchülerInnen und die Ausbildung von SchülerInnen der obersten Klassen zu „peacemakern“, die bei sich anbahnenden Konflikten beigezogen werden können; auf individueller Ebene eine Projektwoche zur Geschlechtsidentität (geschlechtergetrennt), und eine Unterrichtseinheit zum Thema „Gewalt in den Medien – Gewalt im Alltag“.

Mit dieser durch Beobachter festgelegten Unterscheidung von „Problemen“, die verhindert und „Zwischenproblemen“, die behandelt werden sollen, um diese Verhinderung zu erreichen, löst sich das Paradox auf, dass Prävention immer auch Behandlung ist. Diesem Paradox kann sich – wenig überraschend – auch die Gesundheitsförderung nicht entziehen. Was sie von der Prävention unterscheidet ist, dass sie in ihrem Bemühen um den Blick auf die Gesundheitsseite der Unterscheidung krank/gesund, die zu verhindernden „Probleme“ ausblendet und direkt bei den Zwischenproblemen ansetzt. Alle Massnahmen aus unserem Beispiel (s. Kasten) könnten demnach auch aus einem Projekt zur allgemeinen Gesundheitsförderung stammen; es bleibt dann dem Beobachter überlassen, die Probleme zu bezeichnen, die durch die Förderung der Gesundheit verhindert werden: Sucht, Gewalt, Rassismus, Isolation – was auch immer. Diese Bezeichnung der andern Seite zur Spezifizierung der Gesundheit ist nicht notwendig – entscheidend ist, dass Massnahmen ergriffen werden, welche Defizite (die Zwischenprobleme) beheben und damit zur Förderung der Gesundheit resp. zur Verhinderung von gesundheitsverringernden Problemen beitragen.

Das

weite Feld von Prävention/Gesundheitsförderung

Nach dieser Neuordnung der Begrifflichkeit (s. Graphik 1) haben wir an Stelle der Begriffskette ‚Gesundheitsförderung – Primärprävention – Sekundärprävention – Tertiärprävention’ eine klare Trennung von Prävention von noch nicht manifesten Problemen und der Behandlung von manifesten Problemen, wobei die beiden Bereiche einerseits durch die Früherfassung verbunden sind und andererseits jede Behandlung auch präventive und jede Prävention auch behandelnde Aspekte hat.

Mit der Straffung des Präventionsbegriffes allein kann es jedoch nicht getan sein – vielmehr ermöglicht das klar umrissene Verständnis von Prävention als Beratungstätigkeit[xxii] zur Verhinderung von Problemen, die unterschiedlichen Aspekte anzuschauen, welche die Prävention intern strukturieren (Graphik 2; weisse Felder) und von aussen beeinflussen (schwarze Felder).

Graphik 2: Faktoren professioneller Prävention

Externe

Faktoren

Prävention/Gesundheitsförderung finden nicht isoliert statt; sie sind eingebunden in das vielfältige Spiel gesellschaftlicher Kommunikation und müssen bei der Planung und Realisierung zahlreiche externe Faktoren in ihre Überlegungen mit einbeziehen. Wie bedeutend diese externen Faktoren für die Gestaltung der Prävention/Gesundheitsförderung sind, lässt sich anhand der wenigen Stichworte, auf die wir uns hier beschränken wollen, nur erahnen.

-

Das politische System: erlässt gesetzliche Grundlagen; richtet Präventions-/Gesundheitsförderungsfachsstellen ein; bewilligt Gelder für Projekte; trifft gesundheitsfördernde und –gefährdende Entscheidungen etc.

-

Das Rechts-/Justizsystem: sichert die Erwartbarkeit der Durchsetzung der durch die Politik erlassenen Präventionsgesetze; ist selbst ein System, in welchem Prävention gemacht wird (Kriminalprävention); hat durch die Funktion der Rechtssicherung eine präventive Wirkung etc.

-

Das Wirtschaftssystem: ermöglicht die Zahlungen im Zusammenhang mit Prävention/Gesundheitsförderung; beeinflusst die Geldmittel, die der Prävention durch die Politik zugesprochen werden (in der Rezession weniger); hat Einfluss auf zahlreiche Problembereiche der Prävention (Tabakwerbung, Bedeutung von Marken für Jugendliche etc.)

-

Die Wissenschaft: beeinflusst die Problemkonstruktionen (z.B. durch die Epidemiologie oder durch die Produktion von empirischen Ursache-Wirkungsbeziehungen); beobachtet die Prävention/Gesundheitsförderung und ihre Wirkung[xxiii] mit den Mitteln der Theorie und der Empirie etc.

-

Das Bildungssystem: ist ein wichtiger Interventionsort für präventive/gesundheitsfördernde Massnahmen; sorgt für die Ausbildung von Präventions-/Gesundheitsförderungsfachleuten etc.

-

Benachbarte Professionen: beeinflussen die Prävention/Gesundheitsförderung insofern, als deren Aus-/Weiterbildungsangebote ausschliesslich im Nachdiplombereich angesiedelt sind und die Präventionsfachleute stark von ihren Grundausbildungen beeinflusst sind.

-

Der Markt: strukturiert das Angebot der Anbieter im Bereich Prävention/Gesundheitsförderung, indem er sie den Prinzipien der Konkurrenz und Angebot/Nachfrage aussetzt.

-

Die Auftraggeber/Motivatoren: beeinflussen das Angebot durch ihre Interessen und die Ressourcen, die sie zur Verfügung stellen.

-

Die Massenmedien und die durch sie strukturierte öffentliche Meinung: wirken entscheidend an der gesellschaftlichen Konstruktion der Probleme mit, die durch die Prävention verhindert werden sollen; beobachten die präventiven/gesundheitsfördernden Massnahmen und das Ausmass ihrer Wirkung

-

Moral, Ethik, Werte, Normen: beeinflussen die Problemkonstruktionen und die Massnahmen zur Verhinderung dieser Probleme

Interne

Faktoren von Prävention/Gesundheitsförderung

Neben den zahlreichen externen Einflussfaktoren werden die einzelnen präventiven/gesundheitsfördernden Massnahmen durch die Vielfalt ihrer Gestaltungsmöglichkeiten beeinflusst. Folgende Ebenen können hauptsächlich unterschieden werden:

-

die Ebene der Probleme, die verhindert werden sollen: Sucht, Gewalt, Mobbing, Suizid etc.

-

die Ebene der Zwischenprobleme, die behandelt werden, um die eigentlichen Probleme zu verhindern.

-

die Ebene der Systemreferenz, die festlegt, ob sich die Massnahmen direkt an die Individuen richtet, bei denen

-

ein bestimmtes Verhalten verhindert werden soll (Verhaltensprävention) oder an die sozialen Systeme in ihrer Umwelt (Verhältnisprävention), also die Schule, die Familie, die Firma etc.

-

die Ebene der Zielgruppenfaktoren: bestimmte Risiko- oder Schutzfaktoren, das Alter, das Geschlecht, die ethnische Zugehörigkeit, die sexuelle Ausrichtung etc.

-

die Ebene der Medien, die eingesetzt werden: Sprache/Schrift, Bilder, Töne, Massenmedien, MediatorInnen, MultiplikatorInnen, Events etc.

-

die Ebene der Methoden, wie Informationsvermittlung, Verhaltenstraining (z.B. durch Rollenspiele), Koordination, Vernetzung, Projektarbeit, Partizipation etc.

Analyse

von präventiven/gesundheitsfördernden Massnahmen

Das in Graphik 2 dargestellte Schema ist als Hilfsmittel zur systematischen Analyse von Massnahmen im Bereich Prävention/Gesundheitsförderung zu verstehen. Wichtig ist, dass die einzelnen Felder sich gegenseitig nicht ausschliessen, sondern ergänzen. Angewendet auf zwei Beispiele – die TV-Spot-Kampagne „Rauchen schadet“ des Bundesamtes für Gesundheit[xxiv] und das Projekt „Fil rouge – Prävention in Kinder- und Jugendheimen“[xxv] (s. Tab. 1), können den einzelnen Faktoren Inhalte zugeordnet werden

Tab.

1: Faktoren der Projekte „Rauchen schadet“ und „Fil rouge“

|

|

„Rauchen

schadet“ |

„Fil

rouge“ |

|

Problem(e) |

Nikotinmissbrauch

mit Folgeproblemen wie plötzlichem Kindstod, Impotenz, Herzinfarkt,

Passivrauchen, Krebs |

Bei

Projektbeginn war das zentrale Problem der Konsum von illegalen

Drogen. in den einzelnen Teilprojekten wurde der Fokus schnell

erweitert auf legale Suchtmittel, Gewalt, Essstörungen, nicht

substanzen-gebundene Suchtformen etc. |

|

Zwischenproblem(e) |

Es

ist zu vermuten, dass die in erster Linie auf

Informationsvermittlung basierende Kampagne mangelnde Information

bei der Bevölkerung vermutet resp. das bestehende Wissen

aktualisieren oder in Erinnerung rufen möchte. Gleichzeitig wird im

Rahmen der Kampagne auch versucht, zur Verbesserung der ungenügenden

Gesetzeslage zum Schutz vor Nikotinmissbrauch beizutragen. |

Die

Reihe der Zwischenprobleme ist angesichts der zahlreichen zu

verhindernden Probleme sehr umfassend. Wichtige Zwischenprobleme in

den Heimen sind unklare Regeln, mangelnde Möglichkeiten zu eine

gesundheitsförderlichen Gestaltung der Freizeit, unzureichende

Ressourcen für ein gesundes Leben, verbesserungswürdiges Heimklima

etc. |

|

Systemreferenz |

Die

Kampagne richtet sich direkt an Individuen, deren Verhalten geändert

werden soll (bei den Rauchenden) resp. deren Bewusstsein so

beeinflusst werden soll, dass das unerwünschte Verhalten (Rauchen)

nicht auftritt. |

„Fil

rouge“ richtet sich an das soziale System Heim, dessen Strukturen

so verändert werden sollen, dass es den Jugendlichen eine

gesundheitsförderliche Umwelt bietet, die das Auftreten der zu

verhindernden Probleme unwahrscheinlicher macht. |

|

Zielgruppenfaktoren |

Die

Zielgruppe von „Rauchen schadet“ ist die allgemeine Bevölkerung

ab ca. 8 Jahren. Bei einzelnen Spots zeichnet sich eine exaktere

Definierung der Zielgruppe ab: werdende Mütter (Kindstod), Männer

(Impotenz). Die

Massnahmen zur Verbesserung der Gesetzeslage haben eine ‚healthy

public policy’-Komponente und richten sich an die politischen

Entscheidungsträger. |

Die

Zielgruppe von „Fil rouge“ sind Kinder und Jugendliche, die in

Heimen aufwachsen. Anlass zu diesem Projekt waren zwei Studien, die

nachgewiesen hatten, dass Heimjugendliche häufiger drogensüchtig

werden als solche, die in der eigenen Familie aufwachsen. Diese

Ausrichtung auf eine Risikogruppe führte denn auch dazu, dass sich

das Projekt als „sekundärpräventiv“ definiert, obwohl die

Arbeit an den Heimstrukturen im eigentlichen Sinn „primärpräventiv“

ist.[xxvi] |

|

Medien |

Im

Zentrum stehen TV-Spots und Inserate (Plakate) zu den Gefahren des

Rauchens. Eine interaktive Komponente wird durch das Internetportal

www.rauchenschadet.ch eingeführt; zudem werden Events veranstaltet,

um der Kampagne zu grösserer Beachtung zu verhelfen. |

Wie

meistens bei einer langfristigen Projektarbeit wird in erster Linie

mit den Medien Sprache und Schrift gearbeitet. Die MitarbeiterInnen

der Heime üben bisweilen auch eine MultiplikatorInnen-/MediatorInnenfunktion

aus. |

|

Methoden |

Die

zentrale Methode ist die Informationsvermittlung mit deutlich

abschreckenden Elementen.[xxvii]

Die Einbettung der Kampagne in das Nationale Programm 2001-2005 zur

Tabakprävention des BAG und die Zusammenarbeit mit dem auf

Ausstiegshilfen spezialisierten internetbasierten Projekt

www.letitbe.ch weist auf die grosse Bedeutung hin, die der

Koordination zugemessen wird. |

Die

Grösse des Projektes mit mehreren Dutzend involvierten Heimen, die

das Projekt in einem vorgegebenen Rahmen individuell umsetzen, führt

zu einer grossen Bandbreite von methodischen Ansätzen. Die

Projektarbeit ist sicher zentral, doch auch Informationsvermittlung,

Vernetzung (intern und gegen aussen), Partizipation und bisweilen

Erlebnispädagogik werden immer wieder angewendet. In der Regel

ergibt sich ein Methoden-Mix, was angesichts der Komplexität des

Unterfangens auch angemessen ist. |

Wie bei jeder Schematisierung und Klassifikation muss man sich auch bei der Anwendung dieses Schemas bewusst sein, dass Präventionsprojekte genau so wenig statische Gebilde sind wie die Individuen und sozialen Systeme, an die sie sich richten. Das zeigt sich z.B. bei der Prävention von Tabakmissbrauch, wo immer wieder deutlich wird, wie fliessend die Grenze von Prävention und Behandlung ist. Die Kampagne versteht sich eindeutig als Präventionskampagne; sie hat aber auch eine ganz deutliche Behandlungsabsicht, da RaucherInnen durch die Informationsvermittlung dabei unterstützt werden sollen, das Rauchen aufzugeben. Bezeichnet man jedoch die in der Tabelle als „Folgeprobleme“ bezeichneten medizinischen Schädigungen (Kindstod, Herzinfarkt, Lungenkrebs, Impotenz) als die zu verhindernden Probleme, wird das Rauchen zum Zwischenproblem, das behandelt wird, um das Auftreten dieser Schädigungen zu verhindern.

Abschliessende

Bemerkungen

Wenn man nur die Stichworte aufnimmt, welche diese Kurzanalyse zu den einzelnen Feldern ergibt, dann wird deutlich, wie komplex präventive/gesundheitsfördernde Massnahmen sind und welche Fülle von Faktoren und Aspekten eine Rolle spielen. Es wird auch klar, welch immenses Forschungsfeld sich hier auftut: Zu jedem einzelnen Faktor können umfassende theoretische Überlegungen angestellt und empirische Studien durchgeführt werden, und die Fragestellungen multiplizieren sich noch, wenn die Faktoren zu einander in Beziehung gesetzt werden. In einigen Bereichen besteht zwar ein gewisses Mass vor allem an empirischer Forschung; insgesamt gesehen muss aber konstatiert werden, dass die Praxis von Prävention/Gesundheitsförderung kaum von wissenschaftlichen Erkenntnissen profitieren kann, weil der Forschungsstand – was angesichts des geringen Alters von Prävention/Gesundheitsförderung wenig überrascht – (noch) weit tiefer ist als in anderen Wissenschaftsbereichen. Dieser Umstand trägt zur grossen, oft konzeptlosen Vielfalt von präventiven/gesundheitsfördernden Massnahmen bei; er trägt auch dazu bei, dass viele Konzepte (Früherfassung, Ressourcenförderung, Vernetzung, Partizipation etc.) rege verwendet werden, ohne dass Gewähr dafür geboten werden kann, dass unter diesen Begriffen alle nur einigermassen das Gleiche verstehen. Die Forschungstätigkeit – gerade die theoretische – hat denn auch das primäre Ziel, zu dieser Vereinheitlichung des Verständnisses der in der Praxis verwendeten Begriffe beizutragen. Artikel wie dieser sind eine Form für solche Beiträge – die direkte Diskussion an Tagungen, in Fachgremien, im Internet (siehe Kasten) und im direkten Gespräch eine andere. Suchen wir diese Diskussion, denn sie unterstützt uns in unserem Bestreben um mehr Professionalisierung von Prävention und Gesundheitsförderung.

Diskutieren Sie mit!

Der

Autor hat auf seiner privaten Homepage www.fen.ch

ein Diskussionsforum eingerichtet. Dort können Sie – ohne spezielle

technische Kenntnisse – Fragen/Kritik/eigene Beiträge zu diesem Artikel

oder zum Themenbereich „Präventionstheorie“ im allgemeinen leisten.

Literatur

Antonovsky,

Aaron, 1997: Salutogenese. Tübingen

Baraldi,

Claudio; Corsi, Giancarlo; Esposito, Elena, 1997:

GLU – Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt am

Main

Caplan,

Gerald, 1964: Principles of

preventive psychiatry. New York

Kern,

Walter, 2001: Nicht das Gleiche

und doch dasselbe? In: laut&leise – Magazin der Stellen für Suchtprävention

im Kanton Zürich. Nr. 3, Oktober 2001: 9-11

Luhmann,

Niklas, 1994a: Die Wissenschaft

der Gesellschaft. 2. Aufl.. Frankfurt am Main

Hafen,

Martin, 2001a: Prävention als

Beratung. In: SuchtMagazin 6/01: 32-37

Hafen,

Martin, 2001b: Präventionsgeschichte

– Teil 3: Neuere Entwicklungen in der Prävention. In: SuchtMagazin

4/01: 34-37

Hafen,

Martin, 2001c: Prävention und

Hafen,

Martin, 2001d: Die

Begrifflichkeit im Präventionsbereich – Verwirrung auf allen Ebenen.

Manuskript, Veröffentlichung schriftlich zugesichert in: Abhängigkeiten.

Forschung und Praxis der Prävention und Behandlung 1/2001: 33-49

Hafen,

Martin, 2001e: Prävention als

Begleitung von Veränderungsprozessen. In: SuchtReport 6/01: 29-36

Hafen,

Martin, 2001f: Fil rouge – ein

Projekt der Sekundärprävention? In: SuchtMagazin 6/01: 44-45

Hafen,

Martin, 2001g: Die Funktion der

Prävention. In: Prävention und Prophylaxe 1/01: 28-32

Schweizerische

Gesellschaft für Prävention und Gesundheitswesen SGPG (Hrsg.), 2000:

„Gesundheitsförderliche Gesamtpolitik“ – Leitlinien. Broschüre.

Bern. Die Broschüre ist zu beziehen beim Sekretariat der SGPG, spgp@swisscancer.ch

Simon,

Fritz B., 1993: Die andere Seite

der Krankheit. In: Baecker, Dirk (Hrsg.), 1993: Probleme der Form.

Frankfurt a.M.: 266-289

World

Health Organization WHO, 1986:

Ottawa Charter for Health Promotion. Ottawa

World Health Organization WHO, 1998: Health Promotion Glossary. Geneva

[i]

Hafen, 2001a

[ii]

Beratung wird dabei NICHT als die Übertragung von Wissen von

ExpertInnen auf Laien verstanden, sondern als das Zur-Verfügung-Stellen

von zusätzlichen Beobachtungsmöglichkeiten, welche die beratene Person

nach ihren eigenen Kriterien auswählt (oder nicht auswählt) und

verarbeitet. Wegen der Autonomie von sozialen und psychischen Systemen

im Umgang mit Information wird im übrigen auch nie von

„Interventionen“, sondern nur von „Interventionsversuchen“

gesprochen.

[iii]

Zur neueren Präventionsgeschichte siehe Hafen (2001b), und zur

Etablierung der

[iv] Zur Bedeutung der Begrifflichkeit im Rahmen der Theoriebildung vgl. Luhmann, 1994: 387ff.

[v]

Als Einführung in die systemtheoretische Begrifflichkeit eignet sich

etwa Baraldi et. al., 1997

[vi]

Dieses Modell ist die Weiterentwicklung des Arbeitsmodells, welches in

Hafen, 2001d.: 44 vorgestellt wurde.

[vii]

Caplan 1964

[viii]

Auf die behandelnden Aspekte der Prävention wird weiter unten gesondert

eingegangen.

[ix]

Vgl. dazu Hafen, 2001e: 31

[x]

In Bezug auf das Projekt Fil rouge wird dieser Widerspruch detailliert

aufgezeichnet in Hafen 2001f.

[xi]

Beim gewählten Beispiel haben zwei Studien die höhere Gefährdung von

Heimjugendlichen für Drogenkonsum belegt. Dies hat zur Lancierung des

Projektes Fil rouge geführt. Vgl. dazu Hafen, 2001f. Wichtig ist zu

erkennen, dass die Kinder und Jugendlichen diese erhöhte Gefährdung

als Mitglieder der Zielgruppe, also als Kollektiv aufweisen und nicht

als Individuen. Es soll nicht vergessen werden, dass auch bei den

(ehemaligen) Heimjugendlichen nur eine deutliche Minderheit Drogen

konsumiert – es sind einfach mehr als bei der Kontrollgruppe.

[xii]

Parallelen zwischen der Früherfassung und der Diagnostik in der Medizin

sind offensichtlich, denn auch hier geht es in der Regel darum, gefährliche

Krankheiten wie Krebs in einem möglichst frühen Stadium zu erkennen.

[xiii]

Vor allem Hafen 2001c und 2001d

[xiv]

WHO, 1986

[xv]

Der Begriff „healthy public policy“ ist eine neuere Erweiterung von

„health policy“, welche die Verantwortung der Regierungen gegenüber

der Bevölkerung in allen Aspekten betont, die die

[xvi]

SGPG 2000

[xvii]

Vgl. dazu Simon, 1993: 275

[xviii]

Zitiert in WHO 1998: 1

[xix]

Exakt dies ist der Ansatzpunkt des Salutogenese-Konzeptes von Aaron

Antonovsky (vgl. dazu u.a. Antonovsky, 1997), welches in der

Gesundheitsförderung eine zentrale Stellung hat. Antonovsky stellte in

einer empirischen Untersuchung fest, dass das Gesundheitsempfinden von

Frauen, die den Aufenthalt in nationalsozialistischen

Konzentrationslagern überlebt hatten, sehr unterschiedlich war. Er

folgerte daraus, dass die Menschen unterschiedliche

Widerstandsressourcen gegen Stressbelastungen aller Art hätten und dass

es diese Ressourcen zu fördern gälte. Die ganze Terminologie

(Widerstandsressourcen gegen Stressbelastungen) zeigt, dass es auch bei

diesem Urmodell von Gesundheitsförderung nicht gelingen kann, die

Krankheitsseite auszublenden. Weiter wird deutlich, dass die Förderung

der Ressourcen und des für ihre Mobilisierung notwendigen Kohärenzgefühls

immer auf eine Defizit, einen Mangel hinweist, der behoben werden soll.

[xx]

Vgl. zur Funktion der Prävention in der Gesellschaft: Hafen 2001g. Der

Umstand, dass die Prävention ein Produkt der gesteigerten

Risikowahrnehmung in der modernen Gesellschaft ist, mag auch ein Grund

dafür sein, dass (zumindest zur Zeit) schwieriger ist, für Projekte

der Gesundheitsförderung Geld zu erhalten, als für Präventionsprojekte

(vgl. dazu Kern, 2001: 11).

[xxi]

Der Begriff „Zwischenproblem“ wird jenem der „Ursache“

vorgezogen, weil jeder Ursache weitere Ursachen zugeordnet werden können

und weil der Begriff eine Ursache-Wirkungsbeziehung voraussetzt, die

immer nur vermutet, aber nicht beobachtet werden kann – nicht zuletzt,

weil weitere Ursachen vermutet werden müssen. Beim Problembegriff kommt

der Aspekt, dass Probleme nicht einfach „da sind“, sondern durch

Beobachter konstruiert werden, deutlicher zum Ausdruck.

[xxii]

Es sei daran erinnert, dass es zudem eine Prävention gibt, deren

Interventionsversuche auf Körper gerichtet sind: Impfungen im

Medizinsystem, Haft- und Todesstrafe im Justizsystem.

[xxiii]

Die empirische Wirkungsforschung sieht sich – es wurde in dieser

Rubrik wiederholt darauf hingewiesen – mit immensen methodischen

Problemen konfrontiert, da Phänomene wie Sucht oder Gewalt von so

vielen Einflussfaktoren abhängen, dass die Wirkung von präventiven

Interventionsversuchen auf die Entwicklung dieser Phänomene kaum

nachgewiesen werden kann. Und wenn sie doch nachgewiesen werden könnte,

wüsste man nicht, wie die Entwicklung ohne die Interventionsversuche

ausgesehen hätte.

[xxiv]

Hintergrundinformationen und die einzelnen TV-Spots als „Quicktime

Movies“ sind erhältlich auf der Internetseite www.rauchenschadet.ch.

[xxv]

Fil rouge war in den letzten beiden Jahren mit einer eigenen Rubrik im

SuchtMagazin präsent. Die Rubrik ist vorderhand sistiert, bis die

dritte Projektphase voll angelaufen ist. Im Laufe dieses Jahres wird

aller Voraussicht nach eine Schwerpunktnummer zu diesem Projekt

erscheinen. Informationen zum Projekt finden sich auf der Internet-Seite

www.infoset.ch/inst/filrouge.

[xxvi]

Vgl. dazu Hafen 2001f.

[xxvii] Abschreckung erfolgt hier durch die Auflistung von Erkenntnissen der epidemiologischen Forschung („Säuglinge von rauchenden Müttern sterben 3-mal häufiger an plötzlichem Kindstod“); auf die Abschreckung durch wissenschaftlich nicht nachgewiesene „Erkenntnisse“, wie sie in der Drogenprävention lange an der Tagesordnung waren, wird verzichtet.